第三十話 コーヒーとコーラとイチロー

時は天下泰平の世、平成十六年。私もついに七十歳を超えた。

痛めた背骨は幸いにも神経を逸れ、なんとか歩けるまでには回復した。しかし、重いものは持てない。現場で長時間の作業もできない。

社員たちは

「社長、仕事は我々に任せてお休みください」

といっているようであったが、本音では

「使いものにならねえ、こんな爺はご隠居してもらえないかな」

と陰で囁かれているのは明白であった。

私は自信をなくし、人生に疲れていた。

その日も、昼間の陽射しが無情に差し込む中、私は自室のベッドで所在なく横になっていた。

「何もすることがないなぁ……」

ため息混じりに呟きながら、テレビに目をやる。そこには、平日の昼間には必ず放送される大リーグで活躍するイチローの勇姿が映っていた。

昭和の男が見るプロスポーツといえば野球である。それ以外は知らないし、知る気もない。サッカーなどという洒落たスポーツが世間で流行っているようだが、昭和の男は決してそんなミーハーな競技には浮気しない。いや、そもそもルールがわからないし、知りたいとも思わない。それが昭和の男ってものだ。

その時、虚ろな心にハッと閃光が走った。

「死ぬ前に一度、このイチローの試合を生観戦したい」

その瞬間、錆びついていた心に熱が帯び始めた。

まさか、このちょっとした思いつきが、後に私の人生を大きく情熱的に変えることになろうとは、この時はまだ知る由もなかった。

齢を重ねた身に鞭打ち、腰の痛みに顔を歪めながらも、私はこの新たなる目標に向かって準備を始めた。行き先は、あのイチローが駆ける夢のフィールド──アメリカのシアトルという都市にある『セーフコ・フィールド』(当時)だ。

行先は当然アメリカだ。日本語は通じない。よって、ひとりで行く気など毛頭ない。

そこで当時、既にヨーロッパ赴任から帰国し、大企業で外国人相手にバリバリ仕事をしていた息子に対し、私は開口一番こう命じた。

「おい、金は出してやるから、俺をイチローの試合に連れて行け!」

息子は一瞬、ぽかんと私の顔を見つめた。まるで冗談か何かと勘違いしたようだが、私が真顔で再び言うと、

「はぁ……?」

と息子は呆れ顔で頭をかいた。

「あのねえ、アメリカに行くにはパスポートっていうのも必要なんだよね。わかる?」

「うるさい!つべこべ言わず連れて行け!」

私がムキになって叫ぶと、息子は渋々とため息をつきながらも、結局は折れた。

「……まあ、冥途の土産に一度くらいは連れて行ってやってもいいかもね」

などと、まるで老犬を散歩に連れて行くかのように失礼極まりないことをぬかす。それでも私は意に介さない。

「やかましい!つべこべ言わず連れて行け!」

海外旅行など初めてみたいなものだ。英語など全くわからぬ、理解しようという気さえない。パスポートの取り方もろくに知らぬ昭和の男が、突如としてアメリカへ飛ぶというのだ。

──荷物はモモヒキとパンツだけでいいだろう。靴下は?蚊取り線香は要るか?

「海外旅行なんて簡単だよ」

と息子は笑ったが、私にとっては一大事である。

そしていよいよ出発の朝。 私は神妙な面持ちでパスポートと航空券と現金、モモヒキとパンツだけが入ったカバンを握りしめた。

私は『昭和の男』である。クレジットカードなどという軽薄なものは持たないのだ!

こうして準備万端となった私は成田空港へと向かった。もちろん息子が運転する車の助手席に座っただけだ。

成田空港で先に飛び立つ飛行機をみかけた私はふと思った。

──あれに乗って本当に、行くのだな。

かくして、人生初の「イチローの試合を観に行くためだけの渡米」は幕を開けたのである。

そうして、機上の人となった私に最初の試練が訪れた。アメリカ人の頑強な体つきの男のスチュワーデス(※注・原文まま)が、何やらペラペラ喋っておる。

「オーノー、ミーモノドーサ、レマスカ」

「おい、息子よ、通訳せえ」

「って、よく聞きなよ。日本語だよ」

ぬあに?もう一度「?」という顔をするとその男のスチュワーデスは

「飲み物はどうされますか?」

と、言っていた。全くアメリカ人は日本語の発音がなっておらんな!息子はスマートにビールなどを頼んでおった。

私は満を持して答える。

「コーヒーを頼む」

通じた! 男のスチュワーデスは笑って紙コップを差し出した。

コーヒーに通じた私にとって、飛行機のコーヒーなどただの苦い汁だ。聞けばシアトルという土地はコーヒーでは世界的に有名らしい。まあ私にとってはどうでもいい話だが、コーヒーだけあれば、他の水分など一切いらない私にとって、少なくとも飲み物で困るはずもない。

私はこの最初の一杯を味わいながら飲み切ったのであった。

しかし──私はこの旅で、このコーヒーの味を懐かしむことになろうとはこのときは思いもしていなかった。

こうして私は、眠りにつき、十時間以上の長きに渡って揺られ、ようやく太平洋を越えシアトルの空港に到着した。

旅慣れた息子は、空港のよくわからない窓口でペラペラと英語を話し、あっという間にレンタカーを手配してしまった。どうやら、アメリカでは車があったほうが身軽に動けるらしい。

「ほぉ、これが本場の“車馬の利”というやつか」

息子は楽しげに言った。

「これに乗ってシアトルの市内観光しようね」

だが、私は即座に否定した。

「観光?そんな暇はない!目的はただひとつ──イチローだ!」

私は息子の陳情など一切聞き入れず、ただひたすら球場へ向かうよう命じた。

息子の運転する車は空港を出ると、高速道路を飛ばした。遠くの方に大きなビルの街並みが見える。

しかし、そんなものはどうでもいいっ!

私にはそのビル群の手前。特徴的なアーチの建物、そう、イチローが戦う聖地——シアトル・マリナーズの本拠地『セーフコ・フィールド』だけしか見えてなかった。

息子の車はこの球場の近くまで来ると、すでに周囲には、マリナーズのユニフォームをまとった群衆があふれ、ざわめきと熱気が広がっていた。

そうだ!私はこの瞬間のために、試合開始に合わせて飛行機に乗って、太平洋を越えて来たのだ!

更に今回は球場の脇のホテルを取った。球場の他には用がないのだから、このホテル以外には眼中にはない。そして車が表玄関前のホテルに停まると、目の前の壁にそれはあった。

——推定二十メートルを超える巨大な看板。

そこに描かれていたのは、見慣れた、だがあまりにも神々しい姿。右手でそっとバットを立て、顔の前で立てる。そしてバット越しに鋭い視線でマウンド上のピッチャーに睨む姿。まさに静かに打席に立ちヒットを狙う、あのお決まりの決めポーズ。

「おぉ……イチローだ……!」

震えるように言葉がこぼれる。

ここが夢にまで見た球場、セーフコ・フィールドだ!

まさに、私にとってここは『夢の球場』だ。私は、まさに夢の中にいるような気分だったが、これはまぎれもなく現実だ。

息子は球場の目の前のホテルでささっと鍵を受け取り、持ってきた荷物をベッドの上へ放り投げた。私も持っていたモモヒキとパンツだけが入ったカバンを同じようにベッドに放り投げ、私は窓へと向かい、何気なくカーテンを開けたその瞬間——

「!!!!!」

そこには、先ほど遠くから見上げたイチローの巨大な看板が! 今度は目の前にそびえ立っている!

「こんな至近距離に……!」

心臓が高鳴る。まるで、三塁内野席最前列でイチローを見ているようだ。そしてこの看板のすぐ向こうに本物がいる!

「時間的にそろそろ開場だから、チケットを印刷して入ろう」

いんたーねっとなる券売機で、息子はスマートにチケットを手配していた。『昭和の男』にはいんたーねっとなど知る必要はないのだ!息子に「買え」というだけだ!

ホテルを出て、歩いて一分。私は球場の入口へとたどり着く。ホテルの前の歩行者信号が変わる時間がもどかしい。

入口前にいるアメリカ人の担当者にチケットを渡し、目の前の階段を上る。

そして、その瞬間——視界が一気に開けた。

目の前には、緑が眩しい球場。まるで夢の世界に足を踏み入れたかのようだ。

そのグラウンドには……

大リーガーがいる! 本物の、大リーガーが!!

まるで「とうもろこし畑から現れてきた伝説の選手たち」のように、彼らは悠々と芝の上を歩き、バットを振り、キャッチボールをしている。

しかも、初日の試合の相手は、あの——

ニューヨーク・ヤンキース!!!

さらに驚いたことに——背番号五十五が!

「あ、あれは、松井秀喜!!ゴジラ松井ではないか!!」

目の前で、バッティング練習をしている!

「ほほう、余のためにわざわざニューヨークなどという辺境の地より馳せ参じたか!ふふん、忠義ご苦労。存分に励むがよいぞ!」

冗談ではなく、本当にそう思った。今日は内野ベンチ裏中段席に陣取った。マリナーズの選手がいるベンチの中は見えない。しかし距離にして五メートル。彼は必ずそこにいる!

そして——

試合開始三十分前。

マリナーズのスタメン発表が始まる!

場内アナウンスが流れるが、英語なので、もちろん何を言っているのかさっぱりわからない。だが……

その中に、一つだけ、確かに聞き取れた言葉があった。

「イチロー・スズキー!!」

——うぉぉぉぉ!!!!

球場全体が歓声に包まれる。

私も手を叩き、叫んでいた。

「イチローーー!!!!」

私はまるで夢の中にいるような心地で、広大なグラウンドに目を奪われていた。

ここはマリナーズの本拠地、選手たちがいよいよ守備に向かう!

突然流れ出す盛り上げる音楽。気分が盛り上がる!

そして!!

ついに背番号五十一が真っ先にベンチから飛び出し、テレビで何度も見たライトの守備位置に向かって走りだした!

「いた!イチローだ!」

興奮が止まらない!やばい!本物のイチローだ!

私は興奮し、息子の袖をひっぱり回した。息子は、

「イチローを見に来たんだからそこにイチローがいて当たり前でしょ」

といったような顔をしている。

知るかそんなことっ!

しかし、初めて見る本物の大リーガーのイチロー。

細い、そして予想以上に小柄!こんなにも小さな体の選手が、大男揃いの大リーグの選手の中で活躍しているなんて、信じられない!

審判の合図と共にヤンキースの攻撃が始まった。しかし私はヤンキースの選手など、ちらりとも見ずに、ライト守備に立っていたイチローばかりを見ていた。

ピッチャーが投げるたびにピクリと動くが、プレイの合間はリラックスしてストレッチしている!これは現地で生で見ないとわからないことだ!

ヤンキースはあっさり三人でチェンジとなり、イチローは守備の機会を得ることなく、次の攻撃に向けてそのままベンチに走って戻ってきた。

イチローが走ってベンチに戻ってるー!!

そして、ベンチに入るや否や、すぐにヘルメットとあの細いバットを持って後攻の先頭打者としてベンチから飛び出てきた!

そうマリナーズの最初の打席に立つのは、もちろん背番号五十一、イチローだ!

イチローはそれこそテレビで何十回と見た、お決まりのルーティーンでストレッチを済ますと、軽く審判に挨拶をして打席に入った。

イチローが打席に立ってるー!!

もちろんランナーはいないので、ピッチャーは振りかぶって投げてくるのだが、すごいのは、三塁手のなんとアレックス・ロドリゲスだ。ショートにはなんとデレク・ジーターが守っている。

私は『昭和の男』だ。昭和の男は決して横文字の名前など憶えない。しかし、そんな私であってもこの二名の名前はなぜか知っていた。

審判の合図より先にロドリゲスはスタスタとホームに向かって歩き出した。そして守りの姿勢になった場所は、まさかのバントシフト!

「初回の攻撃だぞ?そんなに前で守る必要あるのか?」

と思いつつ、あの外で見た見慣れたポーズで打席に立つイチロー。

そして、投手が投げる瞬間、あろうことかロドリゲスはさらに前に出る!

投手が投げた低めのストレートを、イチローはちょこんとタイミングを合わせバットに当てる。しかしボテボテだ。

球はその前進守備のアレックス・ロドリゲスが守る三塁とあのデレク・ジーターが守るショートの合間に転がる。

うわ、こりゃダメだ、最初に見たイチローの打席がボテボテの内野ゴロなんて至極残念・・・・

アレックス・ロドリゲスの脇をぎりぎりで抜けた打球は、名手デレク・ジータによって華麗に素手でボールを拾われ、そのまま一塁へ投げられたのだ!

日本人のプロ野球選手では見たこともないような、ものすごい剛速球がファーストに送られる。

そして、審判は両手を横に広げ、私にも聞こえる声で言った。

「セーフ!」

「??????」

私はその瞬間、脳の処理が止まった。

前進守備の三塁手とショートの間のゴロで、あんなボテボテが内野安打になるなんて、こんなことが現実に起こるのか?

凄すぎて、言葉にならない。当たり損ねでセーフだと!?

もう一度スローで見たい!日本のテレビなら絶対にスロー映像を流してくれるのに!しかし、ここはフィールドだ。そんなものはない(実際にはなかった)。

だが、それがまたいい!

こんなスーパープレーこそ、実際に球場で目撃しなければ意味がない!ここ、シアトルのセーフコ・フィールドで観るからこそ、この興奮が味わえるのだ。

私の目の前でイチローはまさに神がかり的な活躍を見せる。

(編集者注:この年、イチローは大リーグ年間最多安打となる二百六十二安打を放って首位打者のタイトルをとります)

鮮やかに白球を捉えるその一打は、まるで時が止まったかのように美しかった。

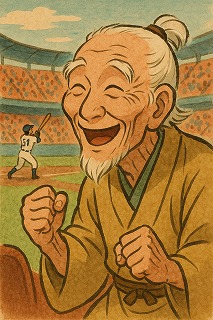

打球が芝を滑り抜けるたびに、私はまるで少年に戻ったかのように拳を握り締めた。

「おおおおっ!イチロー!!!」

隣で息子が呆れていたが、私はお構いなしだ。

気がつけば、地元ファンと肩を組みながら

「一路!一路!」

シアトルの球場でのイチローの応援は日本語の「一路」の発音を繰り返し声に出すというものだ。

私もマリナーズファンの発音にのっとった。

「一路!一路!」

周囲のアメリカ人たちが「この変な日本人は一体何者だ?」という顔で見ていたが、そんなことはどうでもよい。

私はただ夢中で、イチローが駆ける姿を目に焼き付けた。

そして心の底から思った。

「俺は今、まさにイチローと同じ空気を吸っている……!」

それはまるで、憧れ続けた銀幕のガンマンと肩を並べるような、人生最高の瞬間だった。

「すごい……これがイチローの実力か……」

そして私は、スタンドの隅で拳を震わせながら思わず呟いた。まさかの連日五打数五安打である。イチローがどんなボテボテでもファーストに球より早く駆け抜けるたびに、私は静かに確信した。

「そ、そうだ……間違いない……」

「え?何?何か言った?」

息子が不思議そうな顔で私の顔を覗き込む。

「そうだとも。イチローは俺のために打っているんだ。うんうん、そうに違いない!」

偶然などと片付ける方が無理があるわっ!私は隣の息子に自慢げに言った。

「なあ、見ろよ。すごいだろう?俺が来たおかげだな」

すると息子は呆れ顔で

「いや、それはイチローの実力だから」

と冷静に返してきた。

「馬鹿者!わかっとらんなお前は!」

私は憤慨した。

「俺が来たからこそ、イチローは打っているのだ!この神のご加護がお前にはわからんか!」

息子は、

「……なんだよその謎理論」

と首をかしげていたが、私は勝ち誇ったように鼻を鳴らした。

そんなことはどうでもよい。私とイチローは今、魂で繋がっているのだ!

打球が飛ぶたび、イチローは私にだけウインクし、私もそれに答えた。(実際にはしていないが、そこは気にしない)

「イチローは、間違いなく俺が来たからこそ、この神がかった成績を残しているのだ!」

私は全てのヤンキースとの試合を違う場所から観戦した。バックネット裏、外野席、どこに座っても、イチローのすごさは変わらない。どこから見ても、彼のプレーは圧倒的で美しい。

そしてイチローは私のためにほぼ全ての打席でヒットを量産した。なぜ彼がヒットを量産するのかが実際に球場で見てわかった。何しろボールを前に飛ばすだけでいいのだ。

───さて、大リーグの試合は基本三時間以内程度で終わる。球場入りは試合開始の二時間ほど前だ。寝る時間は十二時間として──つまり、十時間くらいは暇なのだ!

なに?計算が合わないだと?

そんなことは知らん!時差ぼけの範囲だ!馬鹿者!

ナイトゲームの日は昼まで爆睡し、ホテルのレストランでランチという名の朝ごはんを食べる。

そして、一服……といきたいところだが、ふと気づく。

「ん?ホテルの中に喫煙室がない……だと?」

私は『昭和の男』である。ご飯を食べたら周りがどんな嫌そうな顔をしようが一服吸うのが昭和の男だ。当然、我慢できるわけがない。

私はすかさず息子に尋ねた。

「おい、喫煙室はどこだ?」

しかし、禁煙者の息子は仕事の手を止める気ゼロで、面倒くさそうにこう言い放った。

「今忙しいので、紙に『どこで吸えばいいですか?』って書いてあげるから自分で聞いてきて」

──ったく、人使いの荒い息子だ!

私が旅行の金を出しているのになんて態度だ!実の息子じゃなければとうの昔にクビにしているところだ。

私は面倒くさい気持ちを抑えながらも煙草を吸いたい一心でその紙を持ち、堂々とフロントの金髪女性に渡してみた。

すると彼女は、にこやかに──

「オー、ぺらぺーら、ペラペラ」

と、ものすごい早口でまくしたてた。

……全く分からない!

頼むから日本語で話してくれ!

金髪女性は困り顔で苦笑いを浮かべながら、紙の裏に何かを書いてくれた。

私は、

「サンキュ―」

とだけ言い、ギロリとこの日本語を話せない不勉強な白人の女性従業員をぎっと睨みつけ、そのまま部屋に戻って息子に渡された紙を見せた。

息子は紙を見た瞬間、吹き出した。

「”外に出てけ”って書いてあるよ、ははは!」

──なるほど。

アメリカでは煙草は路上で吸うしかできないという事実を、私はこのとき初めて知ったのである。

「喫煙者に人権はないのか!?」

私は心の中で叫んだが、アメリカではそうらしい。

「アメリカには”昭和の魂”は残っていなかったか・・・」(※編集者注・もともとないです)

さて、話はイチローの試合の丁度半分が終わる日曜日。

試合はデーゲームであった。

私は朝早くから起きて、ホテルの窓から少しだけ見える球場の中のグラウンドで、水撒きをしている球場の管理者の作業をぼーっと眺めていた。

球場がオープンしてすぐに球場入りするのであったが、日曜は試合開始が午後一時だ。もう午前中の早い時間から球場へ入ることができるのだ。

うむ、やはり『昭和の男』の早朝にはコーヒーが欠かせない。そんなこんなで、今度はコーヒーが飲みたいと早速息子に頼む。

「おい、コーヒー買ってこい」

しかしシアトルの朝は日本時間では真夜中だ。昨夜遅くまで仕事をしていた息子はまだベッドの中で寝ていた。そして冷たく言い放った。

「仕事と時差ぼけで疲れてるんだから、少しは寝かせてよ!」

──仕方がない。

私は渋々、ホテルのバーカウンターへとひとりで足を運ぶ。

ここで私は試される!

私の脳裏に、中学時代の恩師の声が響いた。

「尾上、お前は馬鹿じゃない。勉強しないだけだ」

さらに、私を一人前にしてくれたムサシ電機のおやじさんの声も蘇る。

「尾上、お前は決して馬鹿じゃねえ。器用だし、手に覚えこませるんだ!」

──そうだ。

「俺は馬鹿じゃない!」

よって自分の手にマジックで書いて覚えこませたカタカナを見る。そこには息子に書いてもらった英語の発音が書かれてた。

『カーフィー、ウイズ、シュガー』

私は心の中で反芻しながら、ついに声を発した。

「コーヒー、ウズ、シュガーね!」

すると──なんと!

バーのカウンターにいたアメリカ人は、にこっと笑い、ささっとコップに黒い液体を注いで出してくれた。

通じた!!

私は思わず天を仰ぎ、勝ち誇ったように拳を握りしめた。

「やったぞ!俺は馬鹿じゃなかった!やはり人生は常に学びと共にある!」

私は感動に震えながら、目の前に差し出された紙を見る。

「三ドル」

と書かれていた。

私は豪快に五ドルを置いた。

「釣りはいらねえ!え?チップ文化?上等だ!これがアメリカ流に従ってやる!」

──そうして私は、今持ってきてもらったばかりの飲料を飲む。

「アメリカのコーヒーはコーラみたいな味がしやがる……ふ、だがこれもよしとしよう」

私は涙を流しながらウエイターから渡されたコーラを飲み干し、飛行機の中で最後に飲んだあの渋いコーヒーの味を懐かしむのであった。

あぁ、コーヒーが飲みたいなぁ・・・

私が日曜日の試合で球場に入ると、他の日とは違ってアメリカ人の子供がたくさん見に来ていた。

アメリカでは球場のことを「ボール・パーク」というらしい。

英語を知らない私だって、これが「球の公園」ということくらいわかる。

シアトルはアメリカの北に位置するため、ナイターでは寒さとの戦いでもあったが、この日は天気も良かったので可動式の屋根が開かれ、青い空が見えていた。

格好の野球観戦日和である。

日本では「ボールパーク」という言葉を、おそらく少し勘違いしているのだろう。

すぐに飛び出すのは『野球以外も楽しめる公園』という解釈。温泉だのサウナだの、野球に関係のない施設の話ばかりが先に立つ。

だが、アメリカのボールパークは違う。

『野球そのものを心から楽しむための公園』なのだ。しかも、その信念が隅々にまで行き届いている。

そもそもの捉え方が、根本から違うのだ。

私が感動したのは、売り子や係員のふるまいだった。

彼らは審判の「プレイ!」の合図と同時に、さっとその場に腰を下ろし、プレー中は売るのをやめる。そしてそのプレー中は決して観客の視線を遮らないようにするのである。

プレー中に通路を通ろうとすれば、係員がピシャリと制止するほどである。

観客が「野球を観ている」という行為そのものを、最大限に尊重しているのだ。

私はもう、感慨無量だった。

観客の視線などおかまいなしに、ただビールを売ることしか考えていない日本の球場とは、まるで別世界。

なんという野球への愛──!

それに比べて日本ときたら……もう、ビールなんか一滴も飲みとうないわっ!

何より私が驚いたのは売り子が売っているものである。日本の球場ではビールとチューハイなどという飲むに値しないものをひっきりなしに売りにきて、金儲けすることしか考えていないようだが、ここアメリカでは『ピーナッツ』と『綿あめ』を売っている。

特に『ピーナッツ売り』は日本で見ていた時の解説者が「アメリカの球場ではピーナッツを食べるのがルール」というようなことを話していた。

どれ、郷に入れば郷に従えとはいう。私も食してみようではないか。

「ピーナッツくれ!」

と私が大きな声で言うが早いか、ピーナッツ売りはピーナッツの入った袋をバックパスで私めがけて投げてきやがるのだ。

バシッ!

それもドストライクで私の手に収まる!

「こやつ、もしかしたら二軍の選手がバイトしておるのやも知れぬの」

代金は隣の人にパスしてピーナッツ売りまでお金を回すのである。なんと球場の観客が一体化した美しい連携プレーであろう。

初めて食べたこのピーナッツに私は驚いた。日本で食べるものとは全く別物だったからだ。

殻は軽くかじるだけで砕けるほど柔らかく、またその殻の表面は塩辛い。

その塩がいいアクセントとなり豆を味付ける。そして口に入れた殻は豆を食べた後はシート下に向かって吐き出すのだ。これがアメリカ流。

そして、私が最も現場で知りたかったのが『綿あめ売り』である。実は今日この場所にくるまで、売っているのが『綿あめ』だとは知らなかったのだ。

解説の人も完全に無視して説明もしてくれなかった。しかし中継に映る怪しげな物体を売る謎の売り子。それは『綿あめ売り』だったのである。

私はジェスチャーで何とかこの綿あめを買うと、日本で父の昇の舎弟が屋台で売っていた綿あめとはまるで別物であることに気が付いた。

それは、綿あめではなく、まるでスポンジ飴とでもいうほどの弾力があり、ほぼ七十年ぶりに頬張った私は途中で吐き気を催した。推定一キロはあったであろうか……。

さらに内野席にいた私が驚いたのは鋭いファールボールが直接観客席に飛び込むのではある。

しかし日本の球場のようにネットがないのである。よって視界が開けていて選手との距離がものすごく近い。

しかし、大リーガーが打つファールボールなど当たったら死ぬかもしれん。そのため常にプレーを見ていないと危なくてしょうがない。

しかしそれもこれも、しっかりと野球観戦をしろという野球愛が満載なのである。野球を観客が一番に楽しめるようにと、選手側にも制約をさせているというのだから恐れ入る。

「なあ、今日は試合も明るい時間に終わるし、いい加減、観光でもしようよ?ね?」

しびれを切らして息子がこう繰り返すのだが、私は胸を張って堂々と答えた。

「観光?そんなものは必要ない!イチローがいればそれで十分だ!」

息子は思わず天を仰いだ。

「せっかくシアトルまで来たのに街も見て回れないなんて・・・」

「馬鹿者!街は消えんが、イチローは今しか見られん!」

私はまるで戦場に立つ軍人のような気迫で息子を睨みつけ、頑として首を横に振った。

「……せめて、スタバの一号店くらいは行こうよ」

「スタバだとぉ?馬鹿者!スターバックスなんて日本でもあるだろうが!」

私は空いた時間はイチローのグッズを買うため、シアトル・マリナーズのショップに入り浸り、ここで一張羅を揃え、これらを入れるためのマリナーズマークがついた旅行カバン、もちろんマリナーズキャップと、背番号五十一のイチローユニフォームを手に入れた。私にとってこれで観光としては十分だ。

スターバックス一号店など、まったく興味が湧かん!そもそもチェーン店なんてどこに行っても同じだろうが!

喫茶店巡りを趣味とする私が言うのだから間違いない!

加えて言うなら、スタバって何じゃ!略すんじゃない!

むしろ、球場以外の景色など見たいなど思わん!

そんなもの見る余裕があるなら球場の裏を走っているアメリカの鉄道を見てみたい!何しろ中継ではいつも汽笛は聞こえるが、どんな汽車が走っているのを映したことは皆無だったからだ。

私はその存在が気になって仕方がなかったのだ。

息子はしきりに

「せめてパイク・プレイス・マーケットくらい行きたいよぉ」

と言っていたが、

「マーケット?なんじゃそれは?市場だと?イチローはそこにいるのか?いないだろう!市場に行きたいのであれば、東京都中央卸売市場 世田谷市場にでも行けばよいだろうが!行ったことあるか?ないだろ?なぜ行かん!」

私は断固拒否した。

息子は

「……もう勝手にして」

と肩を落としたが、そんなことはどうでもよかった。

私はシアトルの街などに目もくれず、球場でひたすらイチローを追いかけ続けた。

「観光とは愚か者のすること」

私は誇り高くそう思いながら、ただひたすらイチローの姿を目に焼き付けたのだった。

<ホーム>