第二十九話 ヒット商品を連発する敏腕社長が異世界に行ってトラブルに巻き込まれたら社員から役立たずと罵られてしまう話

さて、今回は少し現代風に、軽い話にしよう。タイトルに書かれた通りだ。

それは平成九年 六十三歳の時。私とまさ子に初孫が誕生した。

その報を聞き、私たちは胸の奥底からこみ上げる喜びを抑えきれずにいた。そんな折、一通の手紙が舞い込んできた。

「息子です。ぜひ初孫に会いに来てくれませんか」

その文面と同封されていた写真を見たらいてもたってもいられなくなった。

逢いたい!抱きたい!なめまわしたい!

しかし、これには大きな問題があった。初孫は当時ヨーロッパにいた次男がもうけたので、初孫はなんと欧州生まれの欧州暮らしということで、すぐに会いに行けなかったのだ。

「まさ子、旅支度だ!すぐに逢いに行くぞ!」

「えぇ~!」

私は『昭和の男』であり世田谷を拠点とする中小企業の長である。

世田谷になど外国人すら住んでおらぬ(そんなことない)

すなわち外国人と仕事するなんて全く考える必要のない三軒茶屋生まれの『昭和の男』だ。

『昭和の男』に最も似合わぬといえば『海外』である。

アメリカ映画、特に西部劇は大好きで良く見ていたが、自分にとっては月旅行みたいなもので、一生行くことはないだろうと思っていた。

いや、一度だけ、趣味で極めようとしていた釣り仲間に誘われて、一度川の大型魚であるサケを釣ってみたいという思いで英語に堪能な友人に連れられアラスカに行ったことはある。

しかしまさか自分一人では水一本も買えない、コーヒー一杯頼めないなんて思いもしなかった。

あんな思いは二度としたくないのである。

しかし、今回は事情が違う。会いに行かなければ孫には会えないのである。

そして私は一歩を踏み出す決心を固めた。

まさ子と息子の嫁の母を伴い、意気揚々と成田空港を発つのであった。何しろ初めてのヨーロッパ旅行。ヨーロッパなんて今でもどこからがロンドン(間違い)でどこからがパリ(間違い)だかの区別もつかない。

さてそんなこんなで覚悟を決め、私はまだ知る由もない、その旅路が、一筋縄ではいかぬ冒険の幕開けとなる。

「E。。。X・・・IT? イーエックスイット? 何じゃこりゃ!」

孫がいるのはどうやらバルセロナという国らしい(間違い)には日本からの直行便がない。やむなく、ギャル(間違い)とかいう日本の飛行機会社の乗り換えサポートがあるヒーソロー空港(間違い)経由を選択したのだが、ここで早くも難関に突き当たった。

まず、ギャル(間違い)とかいう日本の航空会社の乗り換えサポートの係員がどこにいるのか、まるで見当がつかない。

目に映るのは、異国の言葉を操る人々ばかり。

英語といえば「ハロー」と「サンキュー」しか知らぬ身である。同行の二人も同様に、異国語にはまるで縁がない。

三人は、広大な空港内をぐるぐると回遊するばかりで、一向に目的地に辿り着く気配がない。

「あ、日本人がいる!聞いてみよう!すいませーん」

「是什么?」

「日本人じゃないー」

「ねえ、お父さん、あの看板、『出口』って書いてあるよ!」

「いや、あれは『緊急脱”出口”』だ!警報が鳴るわっ!」

額に滲む汗。迷宮の如きヒーソロー(間違い)。まさに異世界の試練である。

ようやく日本人スタッフを何とか見つけた、そしてこの親切な日本人スタッフによって(いや、後でよく考えたら金払って頼んでいたギャルの担当者だったことが判明)私たちは無事にバルセロナ行きの飛行機に乗り込むことができた。

これでようやく、孫の元へ向かう道が開けた……

はずだった。

だが、バルセロナはスペインである。

ここまでくると日本人どころかアジア人っぽい人さえ見つからない。加えて、せっかく覚えた「エグゼキューズメー」(間違い)が通じない。

英語すら覚束ないというのに、ここではそれすら通じぬ。日本語を話す者は、どこを探してもいない。

そして、私たちは再びバルセロナ空港内をぐるぐる、ぐるぐると、約一時間ほど彷徨うこととなる。

まだ若かったこともあり、推定五キロは歩いただろう。

「おじいちゃーん、こっちー」

何故か日本語のようなスペイン語が耳に届いた。

もしやこれは!もうだいぶ長い時間スペインにいたので、スペイン語が理解できるようになったのか!

私は遠いあの日、中学の先生や、ムサシ電機のおやじさんが語った言葉が頭をよぎった。。。

「お前は馬鹿じゃねえ。勉強しろ」

今の私は馬鹿じゃない。スペインの空気を吸っているだけでスペイン語が理解できるまでに成長したのだ・・・・

「こっちこっちー!」

私ははっとした。

こ、これは!す、スペイン語じゃない!に、日本語だ!

何と出口の外で待っていた息子夫婦が周りの迷惑など気にせずに大声を出し続けていてくれたのだ!

それより何より、私の血を分けた初孫がそこにいた!

それは、遠いあの日、まさ子と六十年安保で抗議に行った赤坂見附駅でまさ子と目が合った瞬間を思い起こさせた。

「やっと逢えた!」

想像を遥かに超えて愛らしい、その小さな存在。私はただ、その姿を見つめ、心の奥底から込み上げる温かな涙を禁じ得なかった。

初めて抱き上げた自分の血を分けた孫はすでに十キロ近くはあったと思う。ぐっと重さが腕にのしかかるも、その暖かさ、柔らかさに目じりが緩んだ。

私はその後、初めてのヨーロッパで初めての孫と濃密な数日を過ごすのであった。

───

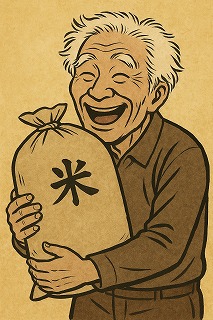

帰国した私は、しばらくはその感触を忘れられず、十キロ前後あるものを見かけると抱き上げずにはいられなかった。

米、水、車のタイヤ・・・・片っ端らから抱き上げた。

うーん、早く孫をもう一度抱き上げたい。できるなら大きくなっても抱いていたい——

そんな思いが胸を満たしていた。

しかし、運命は至極残酷であった。

それは平成十四年。私がまだ七十歳になる前の話だ。

私は若い者には負けじと現場に立ち続け、商品を運んだり、営業先を回ったりと動き回っていた。

私は「自分はまだまだ若い」と自分に言い聞かせ、米を買うときは十キロ単位で買い、抱っこして持ち帰るなど体力アップに余念がなかった。

仕事にもこれまで以上に精を出していた。

そんな折、サンネーム史上最大のヒット作、携帯電話の内部部品のプレス加工商品の販売が始まった。巷には携帯電話を使う若者が増え、当社にとっても爆発的な売り上げを記録していた。

そして懇意にしている金型屋から、この携帯電話向けの専用部品の最新金型が出来上がったと連絡が届いた。

私はウキウキしながら、そのテカテカと輝く金型に近づき、そっと頬ずりをする。私にとって新しい金型は金の卵を産む鳥だ。孫と同じくらい可愛い。

「ああ、なんて可愛く美しいんだ……」

ひとしきり愛でたあと、私は満足げにうなずき、声高らかに宣言した。

「よし、いっちょうこの私が金型を運び入れてやるとしよう!」

すると、社員たちが慌てて駆け寄ってきた。

「社長、そんな無理しないでください!」

……何じゃと? なんだか妙に“おじいちゃん、危ないからやめて”みたいな雰囲気ではないかっ!

私はピシャリと手を横に広げて社員たちが近づくのを制止し、ドンと胸を張った。

「ふっ、まだまだ若いモンには負けんよ!」

そして、渾身の力を込めて金型を持ち上げようとした、その瞬間——

ぐきっ!!

背中に電撃のような激痛が走り、そのままスローモーションで崩れ落ちた。

「社長ーーーッ!!」

社員たちが駆け寄る。が、私はピクリとも動けない。

「い、いたたたた……」

息をするだけで痛い。いや、もはや存在すること自体が痛い。

と、そのときであった——

「あれだけ言ったのに、まったくしょうねえな、この社長は……」

誰かの小さなつぶやきが、しっかり耳に届いてしまった。

——ちょっと待て、今の誰??

私は痛みそっちのけで心の中で叫んだ。

いや、痛いけど。めちゃくちゃ痛いけど!

遠くから救急車が近づくサイレンが聞こえた。

「あぁ……私の金型。。。」

救急隊員に運ばれながら、私は思った。

「私がお前をこの手で“型に嵌めてあげたかった”——金型だけにな!・・・って誰がうまい事考えろっていったたたたたたた」

救急車の窓から、サンネームの社屋が遠ざかっていくのが見えた。

「わ……私はまだ負けてはおらぬわ!でも、うーん腰痛い。」

私は必ず再び立ち上がる!安静にしたあとにな!

私は病院のベッドで天井のシミをひとつひとつ数えながらふと考えた。

——金型と孫、どっちが重かっただろう?

答えは分からないが、少なくとも孫を抱いたときに腰をやらなくてよかった……私は幸運だった。うん、そう思うことにしよう!

そう自分を納得させ、涙が頬を流れるのを気にもせず、ベッドに横たわったまま天井に向かって拳を突き上げるのであった。

——我が生涯に一片の悔いなし!

<ホーム>