第十四話 土間と蹴とばし

——勢いで独立したものの、資金は十分ではなかった。たとえ機械を買えたとしても、それを置く場所すらなかった。

私はまさ子と、かつて民青(民主青年同盟)で共に活動していた後輩2人に声をかけた。

河上豊司と城戸閲彦——若く情熱にあふれた彼らは、出資まで申し出てくれた。私も、まさ子と二人で貯めた金のほとんどをつぎ込み、友人が経営する印刷会社の専門プレス工場として、総勢4人で「有限会社 尾城(おき)製作所」を立ち上げた。

会社名は「尾上」の“尾”と、「城戸」の“城”をとって名付けたものだ。

まず最初に私が取りかかったのは、作業場の確保だ。

正直なところ、新たに場所を借りるだけの信用も資金もない。そこで私は実家——野沢の家に目をつけた。結城の会社にも近く、何よりもタダで使える。

私は父に頼み込み、道路に面した元自分の部屋と押入れ、そして廊下をぶち壊し、約10畳の土間を作ることにした。

工事は山本に頼んだ。ほんのわずかではあるが手間賃も払った。

次は機械の調達である。

当時、東京都北区・尾久(おぐ)には、加工機械を扱う店がいくつも軒を連ねていた。私は河上と共に尾久へ向かった。最初に飛び込んだ店で値段を尋ねると、店の親父は私たちを上から下まで眺め、薄ら笑いを浮かべてこう言った。

「お前らに、こんな高いもん買えるわけねぇだろ?」

まだ二十代の若造だった私たちを、あからさまに馬鹿にしていた。

「社長、あんな酷い態度の店で買うことはないですよ。もっと回りましょう」

「そうだな」

私たちはその店を後にし、閉店時間まで一日かけて尾久中の店という店を回り、粘り強く交渉を続けた。

しかし、最初に見た店のように値段も高いが品質も高い店がどうしても見つからなかった。同じ機械が売っていても、なかなか値段をこちらの希望まで下げてくれるところは皆無だった。

私たちはダメ元で、最初に訪れたあの店へ戻ってもう一度あの失礼な態度の店主と交渉をしてみることに決めた——すると店主の親父の態度はまるで別人のようだった。

「おう、戻ってきたか。お前らみたいな若くて根性ある奴が、必死になってるのを見ると日本の未来は明るいな。」

店の店主は私たちの予算に合わせて値段を下げてくれた。そして使い方と管理の仕方まで、閉店時間を過ぎたあとも丁寧に教えてくれたのだ。

最初の失礼な態度は

「あの程度で諦めるようじゃ、この先、様々な取引先になめられて言いなりになって事業など続けられない」

という親心だったのだ。

「いいか、取引先ってのはだな、下請けをとことんまで叩いて自分たちの利益だけを考える。そして、徹底的に見下してくるかな。決して負けるんじゃないぞ。お前たちは下請けにならずに技術を磨いて自分たちにしか頼めないっていう取引先が頭を下げてお願いしてくるような会社になるんだ」

店主は、事業の心構えから機械の全てを教えてくれた。私たちは結局、すべての機械をこの店で揃えることになったのだ。

こうして、かき集めた予算十二万を使い切り、フットプレス三台、シャーリング機一台の新品の機械を実家の土間に並べた。

それらの機械を作業場に置くと、まるでただの機械ではなく、五人目の仲間が加わったようだった。

これらの機械と私たちの手によって『ものづくり』ができるという自信が、確信へと変わった瞬間だった。

それからというもの私は毎日、桜新町の結城の勤める印刷会社にバイクで行き、加工用の製品を野沢まで持ち帰って来て加工し、完成したらその足でバイクで届けるなど忙しく走り回った。

しかし、創業当初は、働けど働けど金は入らず、河上と城戸に生活費程度の給料を渡すのが精いっぱいで、私はギリギリの生活費、そして残金など残らなかったため、まさ子には給料を払わないという月が何か月も続いた。

毎日の食費さえ賄えず、兄・栄一の女房、静江さんが作ってくれた食事に、四人でごちそうになって何とか凌いだ。

冬の寒さでは土間から冷気が這い上がり、作業も捗らない。そこでストーブを買いに行ったが、現金が足りず、やむなく月賦払いにして、少しずつ返済するなど、本当にみすぼらしく、苦しい日々だった。

まさ子からも言われたのだが、この頃は本当に色々の人たちの力を借りてなんとか踏みとどまったと言えよう。

当時十畳くらいの広さだった土間に置いた三台の「蹴とばし」とは、その名の通り、人間のもっとも強い足の筋肉のみで製品に穴をあける非常に原始的なプレス機である。原始的であるが故に職人の腕がもっとも製品に出やすい機械でもある。私はムサシ電機の中でも飛びぬけてこの技術に優れており、さらに短時間に正確に穴を開ける技に秀でていた。

一台だけ購入できたシャーリングは大きな板から正確に一定の幅に切り取るこれもまた足の力を使って製品を加工する機械である。切るだけなら誰でもできるが、正確に素早くさらに断面をきれいに切り取るにはそれなりの技術が必要なのであるが、こちらも私にとっては得意中の得意の加工であった。

しかし、事業を始めて分かったことはとにかく金がかかるということだった。仕事を正確に行うには正確なノギスが必要だ。

また正確に穴をあけるにはドリル刃も必要だ。そうなるとボール盤もないと話にならない。

ボルトひとつ締めるのにも様々な種類のスパナが必要なのだ。

あっという間に会社の資金がなくなり、私は結城に無理なお願いをしに会いに行った。

「結城ちゃん、尾城製作所をお前の会社の専任工場とするために、もっとふさわしい機械を手に入れたい。頼むから社長さんにかけあって、12万ほど貸してくれないか?」

結城はちょっとだけ驚いた顔をしたが、胸を叩いて答えてくれた。

「わかった。任せておけ。うちの会社のできない作業をお願いするんだ。決して社長にも文句は言わせないで、金を都合付けるよ」

そうして結城の会社からなんとか無理をお願いし、追加で十二万円ほど借り、結城の会社からお願いされる仕事は決して断ることなく全てこなし、そうして稼いだ代金から毎月五千円ずつ返済するしながら、必死で働いた。

結城の会社に借金を返せたのは事業を始めてから二年後になってからだ。

さて、会社も何とか借金も返し終わり、事業拡大に向けて検討を始めた頃だ。人手が欲しいと、新入社員の募集を始めたところ、榊力男という男が尾城製作所にやってきた。

履歴書もろくに書いてきておらず、面接では妙に馴れ馴れしいその男を、私は正直“雰囲気だけのやつ”だと思っていた。

だが、性格はひょうきんで明るく、会社のムードメーカーになりそうな面白そうな男を私は直感で

「こいつは使えるかも知れない」

と、採用したのだったが、これが大当たりだった。

──力男はまるで獣のような嗅覚で、現場の空気を吸い込み、機械の音を聴き、翌日には図面を覗き込みながら寸法の意味を聞き出していた。

「なるほど、これって、材料はギリギリまで使い切った方がお得ですねぇ。」

新入社員とは思えぬ発言に、誰もが「何者だ…?」と目を丸くした。

力男は手が器用なだけではなく、とにかく覚えるのが早かった。というより、貪欲になんでも吸収していった。

それまでのうちのやり方──“慣習”とか“この町ではこうやるもんだ”なんて枠を、ことごとく打ち壊していく。

私の期待通り、力男は尾城製作所のムードメーカーになり、誰もが可愛がるマスコット的な存在になって、社内は一気に明るく活気が漂い始めた。

ある日のことだ。昼飯を食べ終えた力男は油まみれの作業台に雑誌を広げながら言った。

「社長、この“パワープレス”って知ってます? これ、一台あれば、うちの銘板仕事、量産できますよ。面白そうじゃないっすか?買ってくださいよ」

力男のその顔は、おもちゃを欲しがる子供のような目を輝かして私に言ったのだ。

パワープレス──当時の尾城製作所には明らかに贅沢な代物だった。とても操作が難しく使いこなすにはノウハウも足りていない。

けれど、私は思った。

(この男が本気で“面白そう”だと思ってるなら、いけるかもしれないな)

迷いはあった。資金はギリギリ。

けれど、私は決断した。いや、力男の熱に充てられたのだろう。

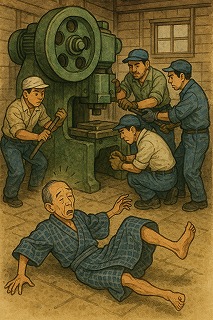

当時の売上一月分以上の価値がある新しい機械。人手では運べず、リフトに乗って野沢の土間に置かれたその機械を力男はまるで玩具をもらった子供のように、組立て、油を差し、調整を施した。

そして、榊が電源のスイッチを「カチッ」と入れると──

「グォォォオオオオ……ン……!!」

まるで巨大な猛獣が唸るような轟が、野沢の実家に響き渡った。

巨大な回転軸が高速で回り始めた。そしてその振動が床を伝って足元からぞわりと昇ってきた。

「なんだこれ……」

「すっげぇ音……!」

私はムサシ電機ではこれより小さいプレス機は扱っていたので驚きはしなかったが、河上と城戸は驚いていたようだ。確かに鉄が生命を得て、雄たけびをあげる瞬間だった。

皆が固唾をのんで見守る中、力男は静かに、レバーを踏んだ──

「ガシャンッ!!」

回転軸に蓄えられた巨大な力が一気に炸裂した。

「おぉぉっ……!」

一斉に感嘆の声がこだましたその時だった。

ドンッ!

工場の奥の引き戸が開き、住居スペースから父の昇が飛び出してきた。

「なんだ!なんだ!? 爆発か!? うおっ、なんだこの音はぁ!!」

寝巻の浴衣の裾ははだけ、褌まる出しのまま、雪駄の片方だけ履いているという、完全な夜番モードであった。

私はこっちまで恥ずかしくなり、急いで窘めた。

「ちょっい、おやじ・・・」

そして、力男は笑いをこらえながら、まじめな顔で言った。

「ご心配なく、お父さん。うちの新入りがちょっと騒がしいだけで。優秀な働き者ですよ」

昇はまだ唸っているパワープレスを口をあんぐり開けたまま見つめていた。

「……なんだ。よくわかんねぇが、でっけえ音だな……。よし、わかった続けろ。……くしゅっ!」

そう言って、くしゃみをひとつ。浴衣を手で押さえながら、背中丸めて住居の奥に戻っていった。

工場には笑いと、ここから始まる本物のプレス屋としての本当の出発の気配を見な感じたのであった。

「社長、これ、思ったよりもすごいっすね!」

その一言で、我々は確信した。

──尾城製作所の第二章が始まったのだ。

私は間に合わせでやすりを片手に“手作り”で仕上げた金型をパワープレスにセットし、そして、フットスイッチを踏んだ。

「ガシャンッ!!」

パワープレスは信じられないほど滑らかな円を一発で打ち抜いた。

きれいに抜けた製品を手に取った瞬間、私たちは言葉を失った。

滑らかな断面、歪みのない輪郭。

まるで、あの金属板が「これが本来の形だ」とでも言いたげな仕上がり。

2枚目を挿入し、同じようにフットスイッチを踏む。

「ガシャンッ!!」

一枚目と寸分違わぬ仕上がりの製品をまるでコピーしたかのように正確にもう一枚生み出した。

金型の精度さえ、ちゃんと出来ていれば、これはいくらでも作れる。

これぞ、職人冥利である!

そう心から思えたのは、このときが初めてだった。

こうして、私たちは機銘板の製作を全て“尾城製作所ワンストップ”で引き受けられるようになった。

ようやく、ようやくここまで来たのだ。

仕事の依頼は次第に増え、町工場の片隅でひしめき合っていた機械たちも、いまや胸を張って「主役」の風格を持って動いている。

そう、すべての機械は、ただの鉄の塊だ。油と電気とそして人の魂が注がれた瞬間──鉄の塊は、我々の相棒となり、金を生み出す。

小さく薄い素材が、力強く、正確に、まるで意思を持っているかのように打ち抜かれる。

その断面には、手仕事の痕跡と、未来への希望が刻まれている。

文字が載った、ただの板がプレスされた瞬間、それは「部品」ではなく、『機銘板』という、工芸品にまで昇華する。

たかが銘板、されど銘板。

私たちは、ものづくりの最後の仕上げを任される、ようやく誇りをもって仕事を受けられるようになったのだ。

そして今、工場の片隅ではまた一人、榊が新しい金型に向き合っていた。

「社長……これ、もうちょっと面白くできるかもしれませんよ。まあ見ててください」

力男は、そこにあったドライバーを器用に使って加工品を抑え、プレス機のギリギリまで送り込んだ。

「ガシャンッ!!」

指ではとても押さえられないし、もし指を間違ってプレス機に入れてしまったら大けがをするところだ。そこにあった小道具で、端材から製品を作り出してしまった。

「面白いけど、千枚通しの方がいいんじゃねえか。ほれ見てみろよ。先を少し曲げてよ・・」

「おぉ、すげえ工場長!こっちの方が全然やりやすいな。ドライバーより軽いし」

仲間たちの目は、開業した当時と同じに輝いていた。

次の章は、きっともう始まっているのだろう。

明日もまた、私は機械だけではなく、この仲間と共に歩み続けるだろう。

その道の先に、どんな未来が待っているのか——私はまだわからなかった。しかし、私は確信していた。この道を選んだことに、後悔はないと。

私は作業場に戻り、機械の音を響かせながら、黙々と仕事に打ち込んだ。河上と城戸も、榊もまた、私の思いを理解し、共に汗を流した。小さな工場で、一つひとつの製品に魂を込めて仕上げていった。

夜、皆が帰った後、私はその土間に機械を置いただけの小さな作業場の一角に座り、機械を見つめ未来を想像していた。

昼間は騒がしかったこの間に合わせで作った土間の工場も、今は静かに寝静まっていた。

私たちが立ち上げた土間の灯は、再び点される時を待ちながら、静かに夜の闇に溶けていった。

<ホーム>