第六話 三軒茶屋とターザンの雄たけび

私が結核を患い、入院生活を送っていた一年のあいだに、三軒茶屋の街並みは私を置き去りにして、大きく姿を変えてしまっていた。

あの頃、埃にまみれていた空き地には、洒落た看板を掲げたガラス張りのビルが並び、かつてバラックが肩を寄せ合っていた路地には、カフェや美容院が肩を並べていた。

夜になると、そのどれもが整った光を放ち、私たちがたむろしていた影の場所は、跡形もなくなっていた。

私は、あの空き地に足を運んでみた。

ちょっと前まで仲間たちと煙草を回し、笑い声と怒鳴り声が交じっていた、夕焼け色の土の匂いのする空き地だ。

だが、そこにあったのは地下にレストランを構えたオフィスビルで、私はその前で立ち尽くした。

まだどこかに誰かがいないかと、闇市のなごりを引きずった、あの不潔でどこか人懐っこい、あのあくどい雑貨屋へと向かった。

けれど、そこは白とグレーでまとめられた婦人服店が新しく構えていて、店先に並ぶマネキンが私を睨みつけた。

店の奥にいた若い店主に声をかけると、彼は少し困ったように笑いながら言った。

「……あの店は、一年近く前に摘発されましたね。新聞にも出てましたよ」

そうか、と私は呟くように言い残し、路地へと戻った。

そんな中、あるビルの入口で、警備員が立っていた。この界隈では、どうやら警察だけでなく、私設の警備員を配置し、こうして目に見える“抑え”を利かせ、抑えているのだろう。

私は視線を逸らし、足早に通りすぎようとした、その瞬間だった。

警備服の隙間から覗いた横顔が見知った顔だったのだ。かつて私たちの後ろを小走りでついて回り、仲間内の雑用を一手に引き受けていた、あの小柄な若い男。

「……おい」

私が声をかけると、男はちらりとこちらを一瞥したが、私の顔を確認すると、すぐに目線を逸らした。

その反応に、あの頃のような従順さはなかった。

彼は制服の襟を整えるようにしながら、きっぱりと、しかしどこか申し訳なさげに言った。

「……やあ、尾上さんじゃないですか。病気はもう大丈夫なんですか?」

「ああ、この間、何とか退院した。それより、みんなはどうなってしまったんだ?お前もこんなところでそんな服着て何やってんだ?」

「すみません。もう、今は俺、誰ともつるんでないんで。みんな、一斉に検挙されたあの夜から誰とも会ってませんよ。俺は見ての通りです。すいませんが、もう話しかけないでもらえますか」

私は返す言葉もなく、ただ黙って立ち尽くした。彼は小声でこう続けた。

「尾上さんも、逃げた方がいいですよ……警察に捕まったら一年や二年では出てこれませんよ。あの頃のことは、なかったことにした方がいいです」

逃げた方がいい、と言われても、どこへ逃げればいいというのか。

戻る場所はなく、思い出は街から消され、声をかけたはずの彼は、すでに他人だった。

結核を患っていなければ、私は今どこにいたのだろう。

警察の鉄格子の中か、あるいは、それ以上に救いのない場所か。

「……俺は、運が悪いのか? それとも、良かったのか……」

答えは風に流され、 私はひとり、この大人しい雰囲気となった三軒茶屋の街角でただずんだ。

「俺は……これからどうすればいいんだ?」

その言葉が、自然と口からこぼれ落ちた。

しばらく立ち尽くし、たばこに火をつける。久々に吸う煙は苦く、目にしみるだけだった。

私は舌打ちし、吸い殻を道端の溝に弾き飛ばすと、ふと空を見上げた。

その空の広がりが、何もかもが変わってしまったことを実感させるようで、胸がざわついた。

それからというもの、私はムサシ電機の職場に戻り、機械の前に立ち、ただひたすら手を動かし製品を作り続けた。

朝早くから夜遅くまで。休みは週に一度あるかないかだけだ。

久しぶりに取れる休みの日は、一日中、野沢の実家の道路に面した自分の部屋で寝て過ごした。

そして毎日が、 昼は鉄の削り屑が油にまみれ手の甲を焦がす匂い、昼の鐘が鳴れば飯をかき込み、終業の合図があれば家路についた。

そうして夜は乾いた砂埃の匂いのついた布団にくるまるだけという、生きている実感が全くしない日々がただ過ぎていくのだった。

無駄話をする相手も、肩をぶつけ合って走る仲間も、ある日を境にぱったりといなくなった。

後に残された私は、ただ小さな町工場の歯車になったのだ。

何かを決めるでも、望むでも、抗うでもなく、ただ、無駄に時が流れた。それは、川に浮かぶ木の葉のように、方向もなく、意味もなく、ただ運ばれていくような時間だった。

そんな時間が半年も続いた昭和二十九年の秋風が吹く頃だった。私も、いつの間にか二十歳になっていた。

喜ぶでもなく、何か節目を感じるでもなく、ただ、気がついたら二十歳になっていたというだけだった。

その実感は、乾ききった砂の上に一滴の水を垂らすように、何の痕跡も残さなかった。

そうか、俺ももう“大人”なのか。

ふっ、、、だったら、禁煙でも始めてみるか――などと、一瞬だけ、真面目な顔をして煙草の箱をポケットに戻しかけた。だが、次の瞬間には火をつけていた。

戦争が終わって十年も経っているのに、もしこれが戦時中だったら、俺も召集令状を手にして、南方の知らない海に浮かぶ舟の上で、敵と戦っていたんだろう。

かつての悪友と同じように、同じ年の誰かと、まともな話でもしながら同じ目的に向かって命をかける――そんな刺激が欲しい。不条理に殺される人生か・・・でもそれでもいいかも知れない。そんな思いが時折ふいに胸に刺さっては消える。

ムサシ電機の工場での、年の近い者といえば、大人しい無口な奴らばかりで、心からの友というのにはほど遠かった。

私はとにかく友が欲しくてたまらなくなった。

白黒テレビさえ珍しい時代だ。家庭の居間に据えられていた古びた木枠のラジオか、人々の噂話が唯一の情報源であり、何かを知りたければ、自分の足で確かめるしかない、そんな時代だ。

私は毎晩、あてもなくかつて遊び場にしていた三軒茶屋の界隈を歩いていた。

煙草をくわえ、片手はポケットに突っ込んだまま、所在なくぶらぶらと。

この通りでかつて笑い転げ、走り回った仲間はもういない。何かが起きる気配も、声をかけてくれる顔もない。

私はただ、何か、刺激になるようなものを探していた。

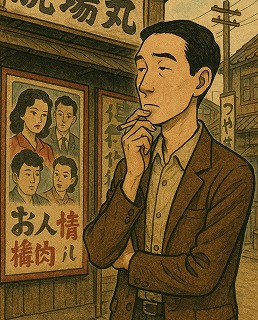

そんなとき、古びた映画館の入口の上に掲げられた、手書きの大きな看板が目に入った。

そこには、裸同然の男が蔦にぶら下がり、鬱蒼とした樹々の中を飛び回っている姿が描かれていた。

白人の男が、野生の王者として君臨している──

私は足を止め、煙草を指でつまんだまま、その絵を見上げていた。

何の気なしに、ふらりと中へ入った。

小さな館内には、まばらに客が座っていた。

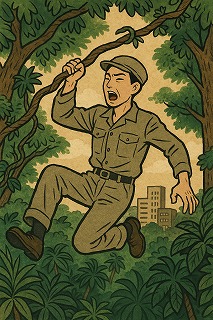

暗がりの中、私は後ろの席に腰を下ろし、しばらくして映写機が唸りをあげると、幕に異国のジャングルが広がった。

文明を知らない男が、文明を知らぬがゆえに力強く、まっすぐに生きる。

木々の間を飛び、像の背に乗り、欲望や制度とは無縁の世界で生き抜く。その姿に、私は息を飲んだ。

私のいた世界とはあまりに違う。けれども、それは確かに心のどこかに触れた。

鋳型に流し込まれるような日常のただなかで、私はこの男の姿に、どこか救いに近いものを感じていた。

この映画はアメリカから輸入された白黒映画で、この男の名は『ターザン』といった。当時、三軒茶屋の小さな映画館でも、年に二度、大々的に上映されていたのだ。

戦争の傷跡はまだあちこちに残っていたが、人々には不思議とアメリカ人に対する憎しみのような感情はなかった。

私たち昭和の世代の人間は、戦地で銃口を向けられた経験がない。異国の兵士に怯えるような記憶もない。また、戦後すぐの頃の噂に反して、アメリカ人が三軒茶屋あたりをうろつくこともほとんどなかった。私たちは、日本人の中で、日本人として普通に生きたのだ。

焼け跡から立ち上がろうとするこの国には、まだ秩序などない。生きる者だけが生き、倒れた者は見捨てられる。

ターザンに感化された私は、プレス屋というジャングルで、蔦を掴み、雄たけびを上げることを心に誓った。

昼は旋盤に張り付き、夜は設計図を食うように読みあさる。鉄の匂い、汗の味、火花の眩しさ――それらすべてが、俺の血肉になる。

「いいか、尾上。職人ってのはな、頭だけじゃダメだ。身体で覚えろ!」

工場長の怒声に、歯を食いしばった。

押し合い、蹴落とし合い、誰もが這い上がろうとしている時代だった。

俺も負けていられない。

文明という名の都市を、野生のままで駆け抜けてやる。誰かが作ったルールなんか、知ったことか。

私は、油にまみれたツタを掴み、吠えた。ターザンのように、胸を張って。ジャングルを駆け、ツタにしがみついて宙を飛び、そして次のツタに移る。猛獣たちにも、躊躇なく素手で立ち向かう。

(こんなふうに、生きられたら――)

だが劇場を出ると、すぐに現実が目の前に広がっていた。コンクリートの地面、薄暗い電球、商店街のざわめき――どこにもツタなどなかった。

それでも私は思った。

銀幕の中にいた英雄は、弱き者を守り、卑劣な悪に屈しない。人生という名の荒野を旅するなら、私もまた、何かを守る者でありたい。

あの頃、幼かった心に灯った「正義」は、どこへ行ってしまったのだろう。

それを胸に抱き続けるかぎり、きっと、あの戦争のような悲惨は、二度と繰り返されない――私は、ただ、そう信じたかった。

仕事の帰り道。人気のない裏通りに出て、誰もいないことを確かめると、背中をそらし、拳を握った。そして、星空に向かって、叫んだ。

「アアアアアアアアーーッ!!」

声は夜空を裂き、ビルの谷間にこだました。タバコの煙、油にまみれた作業着、遠くの電車の音――すべてを突き抜けて、私はただ、ひとり、声を張り上げた。

それは、かつての弱い少年に別れを告げる、私の最初の声だった。

<ホーム>