第三話 鉛筆と油の匂い

戦争で、家も焼け落ち、学校も焼けた。長屋も焼けた。すべてが火に包まれ、何もかもがなくなった。

私は家族とともに野沢へと流れ着いていたが、終戦から四年が過ぎた昭和二十四年頃になっても、三軒茶屋・野沢の空は、いまだに灰色だった。

焼け跡はまだ町のあちこちに残り、人々の足取りには重い影が差していた。私の中にも、何か乾ききらない黒いすすのようなものがこびりついていた。

戦争に焼け出された生活で、小学校にもろくに通えなかった私は、気づけば十五歳になり、中学校の教室の片隅に座っていた。だが、そこでも私はうまくやれなかった。

勉強にはついていけず、いつもびりっけつだった。

教室の窓から見える空は、やはりどこまでも灰色で、私の視線は、いつもそちらばかりを追っていた。指導の声は耳をかすめて遠のいてゆく。教壇の前で先生が何を話しているのかも、もはやどうでもよく思えていた。

卒業式の日。

配られるはずの卒業証書が、私にはなかった。昔のことだから、クラスの委員が一括して受け取り、皆に手渡す仕組みだった。だが私の名を呼ぶ声はなく、私はひとり、職員室へと足を運んだ。

担任の先生は、静かに私を見た。そして言った。

「尾上、お前は馬鹿じゃない。勉強しないだけだ」

責めるでもなく、突き放すでもない、まるで、ずっと前からそう思っていたかのような言い方だった。

「先生はな、お前が本当は色んなことをちゃんと考えてるって、わかってたよ。問題を解くのも、読書感想文も、やろうと思えばできる力はある。」

先生の目は、どこまでもまっすぐに私の細い目をしっかりと見ながら続けた。

「それでもな。勉強ってのは、時々自分の中にある何かを見つける手がかりにもなるんだ。意味がないようでいて、後になってわかることがある。今はわからなくても、それでいい。けど、覚えておいてくれ。お前は決して馬鹿じゃない」

不思議と、その言葉が心に染みた。腹の奥で何かが小さくうずき、熱を帯びた。私をちゃんと見てくれていたのだと、思っていたのかもしれない。

自分でも頭が悪いなんて思っていない。計算だって得意だし、本を読むのも好きで、たくさん読んでいた。ただ、机に向かって教科書を広げることが、どうしても嫌だった。鉛筆を持つのも、ノートに字を書くのも、すべてが無意味に思えていたのだ。

「勉強がなんの役に立つんだ?」

私はそう諭してくれた先生の言うことなど気にもせず言い返した。

「戦争負けたくせに、まだエラそーに“正しいこと”とか言ってんの?」

世の中は少しずつ変わろうとしていたが、私にとっては、何も変わっていないどころか、悪くなる一方のように感じていたのだ。

周りには戦争で家族を失った者、家を焼かれた者、すべてを失った者がたくさんいた。未来に絶望し、自ら命を絶つ者も見てきた。私自身も家を焼かれ、日々の稼ぎで何とか食材を手に入れる父と母の姿があった。それでも父は、『お祭りは忘れまじ』と、的屋の家業を続けていた。

だが、戦後の混乱の中、やくざが三軒茶屋にも居着くようになり、父はついに的屋から足を洗うことを決断するのだ。それは戦後からしばらく経った頃だった。

『あにさん』と多くの的屋から尊敬されていた父が、やくざに追い払われるように廃業させられ、以前より小さく見えるその背中を見て、私は(こんな風には絶対になるまい)と、まだ何もできないくせに偉そうに思った。

私は、私の将来を心配してくれていた中学の先生に対して、

「勉強なんてしたって、 やくざに全部奪われたら終わりだろ!」

こう啖呵を切って、私は職員室を飛び出した。

机を眺めているくらいなら、外に出て友達とたばこをふかしながら、女の子でも誘って遊んでいる方が、何倍も有意義に思えたのだ。

結局、私は高等学校には進学しなかった。

こうして、私は格好をつけて、三軒茶屋界隈で悪友とチンピラグループを作った。仲間とつるみ、喧嘩をし、祭りの日には弱そうなやつを見つけては仲間で取り囲み、カツアゲを繰り返した。

「俺は何も持ってねえ。だから、何も失うものはねえ」

そう自分に言い聞かせながら、こんな毎日を過ごしていたが、卒業してから大して時間も経たないうちに、転機が訪れた。

ある日、父が疲れた顔でポツリとつぶやいた。

「芳明、フラフラしてばっかいずに、しっかりしてくれ」

その言葉に、私は何も言い返せなかった。強くも、どこか切なさを含んだ言葉は、家計を支えるために必死に働くものの、何もかもがうまくいかないという疲れがにじんでいた。

的屋の家業は、やくざに場所を奪われ、もはや生計を立てることができる状態ではなかった。戦後の廃れた雰囲気の中で、祭りの数は減り、祭りでお金を使う人も少なくなっていた。日銭を稼ぐのはますます難しくなっていたのだ。それでも、父は諦めることなく、当時日本人の娯楽として広まりつつあったトーキー映画の撮影用小道具を集め、撮影所に納める仕事を始めた。実家の場所で『尾上商店』として電話を受け、撮影所の要望に応じて何でも運び込む仕事だった。

しかし、家族全員が食べていくのがやっとという状況で、遊びに使えるお金など、到底残されるはずもなかった。母は、家族を支えることに疲れ切っており、その顔を見て、私は初めて自分が何もしていないことに気づいた。

「ちくしょう、しょうがねえな。仕事でも探すかな……」

生まれて初めて書いた履歴書は、自分では何を書けばいいのか分からなかった。

「母ちゃん、この履歴書ってのを書いてくれないか?」

「馬鹿だねえお前は。履歴書ってのは自分で書かなくちゃ意味がないだろ」

「いいじゃねえか、よくわかんないんだから」

と、結局は母に丸投げして考えてもらった。

『三軒茶屋に住んでいるので通勤費がかかりません』

『手が器用です』

『本が好きで沢山読みます』

──そんな、自分でも他人事のように思える内容を書き、ようやく一枚の履歴書ができあがった。そして軽い気持ちで、いくつかの会社へと送ったのである。

世間では不良少年が街で暴れ回るのが社会問題となっていた時代。大したことも書いてないうえに、中学を出ただけで高校にも行かず、フラフラと三軒茶屋周辺で遊んでいて、風貌もどこから見ても暴れている少年の姿そのものだった。

そんな自分が仕事にありつけるはずもなく、当然のようにほとんどの会社で門前払いだった。

しかし、この時、思いがけない偶然と幸運が舞い降りる。

履歴書を送った恵比寿の会社では不採用となってしまったのだが、たまたまそこの関連会社が二名の工員を募集しており、私以外の二名の推薦に加え、恵比寿の会社の手違いで『募集は三名』だと思い込み、誤って私の履歴書まで送ってしまったのだ。

送り先は、目黒区の町工場・ムサシ電機製作所。ちょうど事業拡大の最中だったため、私も追加で面接を受けることになった。

「勉強はできませんが、手先の器用さには自信があります」

そう根拠もなく、面接をしてくれた社長さんに向かってはっきり言ったことはよく覚えている。

こうして、まるで天から舞い降りたような不思議な縁で、私は存在さえ知らなかったムサシ電機に突如採用されたのだ。

こうして右も左もわからぬまま、私は全く知らない会社へと足を踏み入れることになる。

「滅茶苦茶小さい町工場ってことだから、どうせつまらない仕事だろ。まあ、金になるんだったらやってやるさ」

そんな軽い気持ちでムサシ電機の扉を開いた。しかし、工場に足を踏み入れた瞬間、私の思いは一変した。

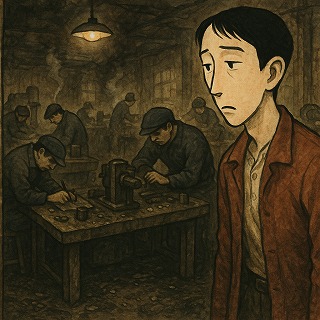

薄暗い工場内は油の匂いで充満し、床は黒く染まり、機械から漏れた潤滑油が滲んでいた。古びた作業台には鉄粉や切り屑がこびりつき、足元には金属片が散らばっている。灯は煤けて、薄ぼんやりと工場を照らすだけだった。

職人たちは四、五人ほど。無言でうつむき、ひたすら機械と向かい合っている。誰も顔を上げることはなく、ただ決められた動作を繰り返している。ガシャン、ガシャンとプレス機が打ち抜く音、油圧の軋む音が響く中、会話も笑い声もない。あるのはただ、鉄と機械が織りなすリズムだけだった。

その光景に、私は初日から逃げ出したくなったのだ。

「こんな暗いところで働いていたら、俺はただの機械になってしまう・・・」

ムサシ電機の現場での日々は想像以上に厳しかった。朝から晩までガンガンと耳鳴りがするほどの騒音を立てる機械に追われ、手は油で黒くなり、爪の間にまで汚れが染み込んだ。冬は冷え切った鉄を素手で扱い、指先の感覚はなくなった。湯に浸けても痺れが取れず、拳を握れば血が滲み出た。

見習い作業員として仕事を始めたはいいが、とにかく何もかもがわからない。機械の扱いどころか、自分が作った製品が良品なのか不良品なのかさえ分からず、すべてが初めての経験だ。

今思えば、中学もろくに出ておらず、勉強嫌いで、三軒茶屋でやさぐれて暴れ、人様に迷惑をかけていた私を、おやじさん──ムサシ電機の社長はよく雇ってくれたものだと思う。

当時の私は感謝など感じず、文句ばかり言う工場長や先輩たちを見返してやりたいというだけで、なんとか食いとどまったが、それでも先輩からのいびりは容赦なかった。わざと難しい仕事を押しつけられ、失敗すれば怒鳴られ、時には工具が飛んでくる。

「てめえ、この野郎! この間教えたばっかりだろ。二度も同じこと言わすんじゃねえ!」

「お前、勝手に作業を進めんじゃねえよ。やる前に、ちゃんと俺に断ってからにしろ!」

教える気なんて最初からない。技術を聞こうものなら、睨まれるか、無視されるかだ。だからといって黙ってやれば怒鳴られる。不条理なんて言葉じゃ足りない。けれど、それが当たり前だった。昭和の現場では、技術は“盗んで覚えるもの”と決まっていたのだ。

それでも私は悔しさと意地だけで食らいついた。油まみれの手で必死に涙を隠し、夏は流れる汗が目に染みる。油の付いた手で拭えば激痛が走った。冬の凍てつく寒さで指先はかじかみ、感覚がなくなった。朝早くから工場に入り、帰りも遅くまで言われた作業を繰り返した。

責任を押し付けられた商品の納期が遅れそうになれば、工場の片隅で一夜も過ごした日もあった。

しかし、こうして工場内で過ごした時間は、やがて自分の経験となり、少しずつではあったが確実に積み重なっていった。

「尾上、お前は決して馬鹿じゃねえ。器用だし、手に覚えこませるんだ。」

ムサシ電機の社長は、当時親しみを込めて皆が『おやじさん』と呼ばれていたが、そのおやじさんからこう言われ、ふいに中学の先生の言葉を思い出した。私はその時、初めて本当の『学ぶこと』の意味を見出した瞬間だった。

「何もノートに書くことだけが勉強じゃねえ。体で覚えることも勉強なんだ」

そうしてプレス機の稼働音はやがて自分自身の鼓動となり、油の匂いも体に染みついていった。自分の手は傷だらけになりながらも、徐々に先輩たちと同じように自在に機械を動かせるようになっていく。

偶然と間違いが重なった私の人生は、確かな道を歩み始めていた。

その先に待つのは、ただの偶然ではなく、これから自分が踏みしめていくべき確かなレールであり、その道を正しく歩んでいく覚悟が芽生えていた。

そして、灰色だった三軒茶屋の空が、少しずつ明るくなっていくのを感じた。

<ホーム>