第二話 賭場と結核

私がもうすぐ十一歳になろうとしていた昭和二十年八月十五日、太平洋戦争は終わった。

だが、この日の記憶は私の中にない。

空襲警報に怯え、焼夷弾の炎の中を逃げ惑った日々は鮮明に覚えているのに、「終戦」という言葉の重みも、空気の変化も、不思議なほど思い出せない。

ただ、何かが静かになった――そんな感覚だけだった。

そしてその静けさの中で、私たちを襲っていたのは「飢え」との戦いだった。

焼け野原に立ち尽くす大人たちの顔に、安堵の色はなかった。

飢えに加え、明日への不安がじわじわと這い寄っていた。

住む家を失い、日々の食べ物さえ満足に手に入らない。この先、日本がどうなるのか、誰にも見当がつかなかった。

希望はなく、ただ「今日を生きること」だけが、人々の唯一の目標だった。

「栄兄ちゃん、まっくらで見えないよ」

「しっ!静かにしろ。よし坊、大人が起きちまうだろ!」

戦争末期、私は兄と一緒に夜の畑に忍び込み、ジャガイモやサツマイモを掘っていた。

腹が減るというのは、ただ苦しいだけではない。痛みであり、焦りであり、ときに人としての正しささえ麻痺させる。

誰かの畑だと知っていても、草むらに身を潜め、泥をかき分ける手を止めることはできなかった。

ある日は、他人の庭先の柿の木に登った。

「よし坊、早く俺のぶんも取れ!」

「はいよっ!」

「よし!よくやった!」

「こらーっ!なに勝手に柿の木に登ってるんだっ!」

「やべ、逃げろ!」

今でも私は、柿を「買って食べる」ということに、どこか引っかかりを覚える。

私にとって柿とは、「盗んで食べるもの」だったからだ。

木に登り、葉陰に隠れた熟れ柿をもぎ取ったときの高揚感。そして、胸の奥にひっそりと残る後ろめたさ。

あのとき味わった甘さには、どこか「罰」の味が混じっていた。だからこそ、記憶の中で妙に輝いているのかもしれない。

だが、飢餓とは別に、さらに確実に私たち日本人の命を奪っていく脅威がそこにあった――

『結核』である。

昭和二十年代、結核は日本人の死因第一位。「死の病」として恐れられていた。

栄養状態の悪さ、医療の貧しさも相まって、かかった者の多くは助からなかった。

隣人、親戚、そして学校の友人までもが、次々にこの病で命を落としていった。

痩せこけて咳き込みながら歩く人々。

その姿は、子どもだった私にも「死」がすぐそこにあることをはっきりと知らせていた。

やがて彼らは療養所へ送られ、そして多くは、二度と戻ってくることはなかった。

実のところ、私は戦争そのもので誰かが死ぬ姿を見たことは、ほとんどなかった。

だが、結核で命を落としていく人々の姿は、数え切れぬほど目にしてきた。

それが、私にとっての戦後の風景であり、日常だった。

この戦いには、終わりが見えなかった。

平和の訪れと引き換えに、静かに、確実に命を蝕んでいく現実。

その中で、私たちはただ、生き延びることだけを願っていたのだ。

──中学時代のことだった。

学校で、当時開発されたばかりのツベルクリン反応の一斉検査を受けた。

「必ず、この封筒はお父さんかお母さんに開けてもらうこと。いいね?」

先生はそう言って、私を含めた特定の生徒に『厚生省』の判子が押された封筒を配った。

茶色くて質素なその封筒は、私には特に意味のないものに思えた。

「先生が言うから渡しゃいいんだろ」――私はそんな軽い気持ちで、封筒を母に渡した。

まさか、その中に自分の命にかかわる知らせが入っているなどとは、思いもしなかった。

封筒を開けた母の顔が、みるみる蒼白になった。

当時、家で内職をしていた父のもとへ小走りに向かい、小さな声で何かを話すと、父の顔つきも一変した。

やがて彼は目を細めて、じっと何かを噛みしめるように黙り込んだ。

その日の夕食の席で、父が口を開いた。

「今日、よし坊の学校から知らせが届いた。最新の検査で、よし坊から結核菌が検出されたそうだ」

突然のことに、私も驚きと戸惑いで声を失った。

「ただし、すぐに他人にうつすような状態ではないそうだ。だがよし坊は今日から運動は禁止。栄養価の高いものを取って、安静に過ごすこと。わかったな?」

当時は、親に逆らうなど考えられない時代だった。

私も兄弟も、黙ってその言葉を受け入れるしかなかった。

父・昇と母・よしは、後にこう語った。

「せっかく元気に育ったよし坊が、また結核で死んでしまうかもしれないと覚悟した」

二人は、すでに何人もの子ども――私の兄や姉たちを病気で亡くしていた。

その彼らにとって、この通知はまたしても、子どもの死を覚悟しなければならない現実だったのである。

その日から、私は家族の中で最優先で栄養のある食事を与えられ、運動は禁じられ、荷物運びや家業の手伝いも免除された。

何か特別な食材が手に入れば、まず私の口に入った。

もともと身体が弱く、大事にされていた私は、兄弟の中でもさらに優遇されて育てられるようになった。

弟の正幸は、よくこんな愚痴をこぼしていたものだ。

「よし兄ちゃんのせいで、うまいものは食べられないし、重いものは全部持たされて、散々だったよ」

確かに、私は甘やかされて育てられたのだった。

しかし、結核といっても発症さえしなければ実際にはすぐにどうにかなるわけでもないので、家族の過剰な心配をよそに、私は毎日遠慮せずにしっかり食べて、そこそこ元気に過ごしていた。

周囲が深刻な顔をしているのを他所に、どこか他人事のように思いながら、のうのうと生きていたのである。

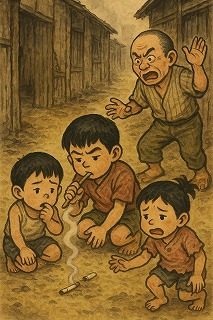

その最たる例が『たばこ』であろう。

私は兄たちと共に、ちょうど戦争が終結するその年に、たばこの味を覚えた。そのとき、まだ小学三年生だったと思う。大人たちは生きるだけで精一杯で、子供の躾などに回す余裕はなく、止める者は誰もいなかった。

「おぅ、今日も一本くすねてきたぞ」

「やったー、おれも吸う!マッチ、マッチ」

「俺も、俺も、早くかわってー」

私たちは『大人の味』にすっかり魅了され、親の目を盗んではたばこを手に入れ、日常的に吸うようになった。

それからしばらくして、結核が陽性とされたが、そんなことは私にとってどうでもよかった。

すでにたばこは習慣になっていたし、

『たばこを吸ったからって結核が悪化するわけじゃあるまいし』

よって、やめる気などさらさら起きなかった。

(※現在では、たばこと結核の因果関係は科学的に証明されている)

今思えば病弱で、しかも結核の陽性反応まで出ている身なのだから、大人しくしているべきだったのだろう。だが、そんなことは知ったこっちゃなかった。

ただし、尾上家にとって、不幸中の幸いのこともあった。

親を含めた尾上家全員の体質だったのだが、アルコールにはすこぶる弱く、ちょっとでも飲むと父も母も、もちろん私を含めた兄弟全員すぐに寝てしまうのだ。

これには父も苦笑いしながらこう言った。

「よし坊、尾上の家系は酒は飲むな。ただし、たばこはいいぞ。気分転換にもなるし、会話の間を持たせるのにもぴったりだ」

昭和の自分が言うのもなんだが、とんでもない親である。

自分で稼ぎのない間は親のたばこをくすねていたが、大して怒られた記憶もない。

そして、自分で稼げるようになってからは、たばこをやめようと思ったことは一度たりともなかった。

母は、毎日少しずつ食材を探し、どうにかして食卓に並べていた。

父は、的屋の家業を続けようともがきながら、的屋の弟子たちと同じように天秤棒を担ぎ、売れるものなら何でも売り歩き、大変苦労した姿をよく見ていた。

父はそういう日常から地域の人々の息抜きの場として自宅で賭場を開いた。長屋を横つながりで二軒借り、一軒を住まいとし、もう一軒は賭場として開いたのだ。

住まいの隣の長屋には、その日稼いだ金を持って一発勝負をしにやってくる大人たちが毎晩集まってくるようになり、毎晩遅くまで騒がしかったのをよく覚えている。

ほとんどの者はせっかく稼いだ金をすっかり失い、帰っていくのである。

特に仕事にならない雨の日は、賭場には朝から客がひしめきあっていた。私たち三兄弟はそんなときは朝から花札賭博として昇の代打ち(かわりに打つ)として賭場に参加した。

父は私たち兄弟には、『おいちょかぶ』も覚えさせ、時には『さくら』として賭場で賭けることも許した。

妹たちにはやらせていなかったような気がするが、今となってはどうでもいい。振り返ると、まさに滅茶苦茶な親だったと思うが、自分の根幹となるものはすべて父から受け継いだのだと、今でも強く感じている。

私は父がこの賭博が原因で警察に連れて行かれたのを見たのは一度や二度ではない。

しかし、父は、ただの博打好きな親ではなかったと思う。私にとっては、人生で最も重要なことを教えてくれた存在でもあった。

「よし坊、博打はやっても構わねえ。ただし、女房と子供を泣かせるんじゃねえぞ」

そのときは正直、何を言っているのかよくわからなかったが、この言葉が私の人生を左右することになるとは、

──まあ、それは、別の話で語ろうと思う。

こうして父は、子供たちに笑顔を忘れさせまいと、必死に戦後を生き抜いていた。

焼け野原から始まった新しい生活の中で、父はなんとか家族を支え続けようとしていたのだろう。

私たちは野沢に移り住み、新しい我が家を築いた。

だが、空は依然として灰色で、わずかな光さえほとんど見えない時代だった。

それでも父は、どんなときでも前を向き、決して希望を手放そうとはしなかった。

そんな父の背中を見つめながら、私も少しずつ大人になっていった。

<ホーム>